第7回 「○○しないで」から「○○しようね」へ ~肯定言葉で語りかけよう~ (2011年10月)

記事本文

つい、子どもに対して「テレビ、目が近過ぎよ!」とか「こぼさないで食べなさい」とか言ってしまいませんか?

一生懸命言っているのに子どもにはまったく通じず、だんだんイライラしてきて、最後は怒ってしまう……。そんなこともあるかも知れませんね。

実は、これらは否定言葉です。否定言葉と言うのは、語感がキツくて、相手の行動を否定する、マイナスイメージが強い語り方です。

大人でも「○○しないで!」と言われたら、イヤな気持ちになりますよね。子どもも同じです。そして、子どもに否定言葉を使ってしまった場合には、否定された後に何をすれば良いか、という指示がまったく入っていないという問題があります。

そのため、ダメなことは分かっていても、その後どうすれば良いのかわからず、別の行動に繋がらないケースが多々あります。これは大人にはない問題です。大人は過去の経験から、「じゃあ、こうしよう」と自分で判断できますが、子どもは経験が少ないので別の方法を見つけられないんです。

そこで、肯定言葉の登場です。肯定言葉とは「○○しようね」などと、「○○ない」「○○ダメ」などの否定語を使わないプラスイメージの強い語り方です。

一番の特徴は、「(目に悪いから)テレビは離れて(場所を示す)見てね」などと、子どもを否定せずに具体的な指示を与えられることです。何をすれば良いのかがハッキリわかるので、ママの指示に速やかに従ってくれることが多くなります。

何より、否定言葉をかけられ続けると自己肯定感が著しく下がります。

自分のことを愛せない悲しい子どもにさせないため、また、否定的な言葉を言い続けるとママの心も暗くなってしまうので、ぜひ肯定言葉を意識してみてください。

実践してみよう!

もし自分が言われたら……?

どんな風に感じるかを想像してみよう

肯定言葉で、実際に子どもにやって欲しいと思っていることを具体的に伝えましょう。

その時、せっかくなので何故そうして欲しいかを一緒に伝えると、自発的に考えて、ママが望む行動を取ってくれるようになる効果があります。

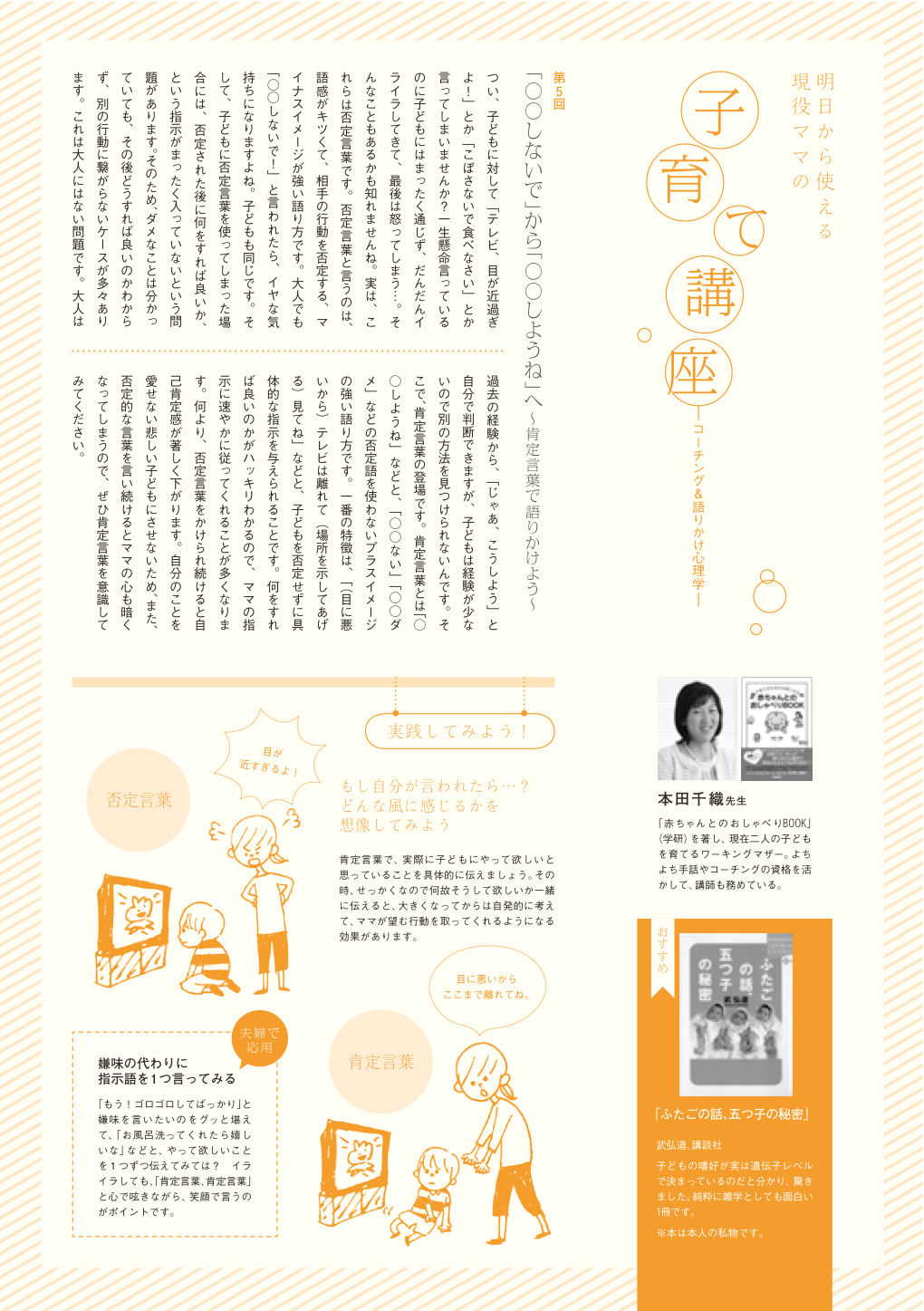

否定言葉

「目が近すぎるよ!」

肯定言葉

「目に悪いから、ここまで離れてね」

夫婦で応用 「嫌味の代わりに指示語を1つ言ってみる」

「もう! ゴロゴロしてばっかり」と嫌味を言いたのをグッと堪えて、「お風呂を洗ってくれたら嬉しいな」などと、やって欲しいことを1つずつ伝えてみては?

イライラしても、「肯定言葉、肯定言葉」と心で呟きながら、笑顔で言うのがポイントです。

オススメ本

「ふたごの話、五つ子の秘密」

(武弘道 著、講談社)

日本では昔、ふたごは忌み嫌われていたというような話から、ふたごが生まれる仕組みなど医学的な話、世界中の三つ子以上の多産児などについて書かれている。また、成人以降まで離れて育ってふたごを調査し、人間の性格・能力は遺伝か環境かを調べた結果についても書かれている。純粋に雑学として面白い1冊。

(テニテオ 2011年10月号より)

テニテオ編集部の許可を得て掲載しています。無断での転載は、固くお断りします。

本田より一言

肯定言葉、否定言葉という考え方を知ってから周りを見回すと、否定言葉ばかりをしゃべる人がいることに気がつきませんか?

実は、そういう人はあまり人から好かれていません。本人は悪気なく使っているとしても、否定言葉を投げかけられると、「私ってダメな人間なんだ」と言う気持ちにさせられるので、あまり言われたくない=あまり仲良くしたいと思えないんですね。

子育てに限らず、家庭や職場、地域などで円滑な人間関係を築くためにも、できるだけ、会話は肯定言葉を心がけたいなと思います。